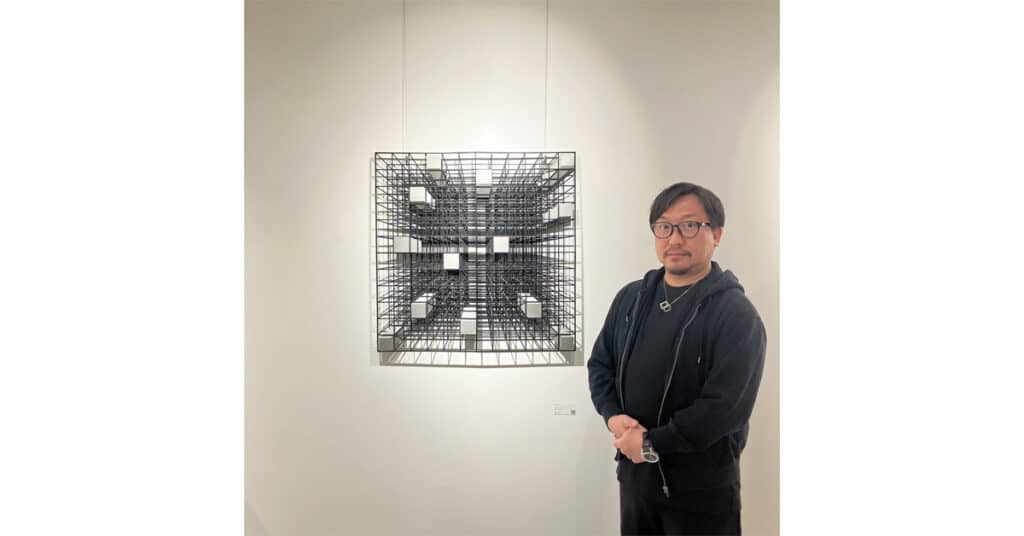

【アートギャラリープロジェクト】オオタキヨオ個展「Grid」:秩序と錯覚が織りなす、視覚の迷宮

建築的視点をアートに昇華させるアーティスト、オオタキヨオ氏の個展「Grid」が、東京・青山にあるGARDE Galleryにて開催中です。(期間:2025年2月21日(金)から3月8日(土)まで)

オオタ氏に今回の展示の魅力と今後の展望について、お話を伺いました。

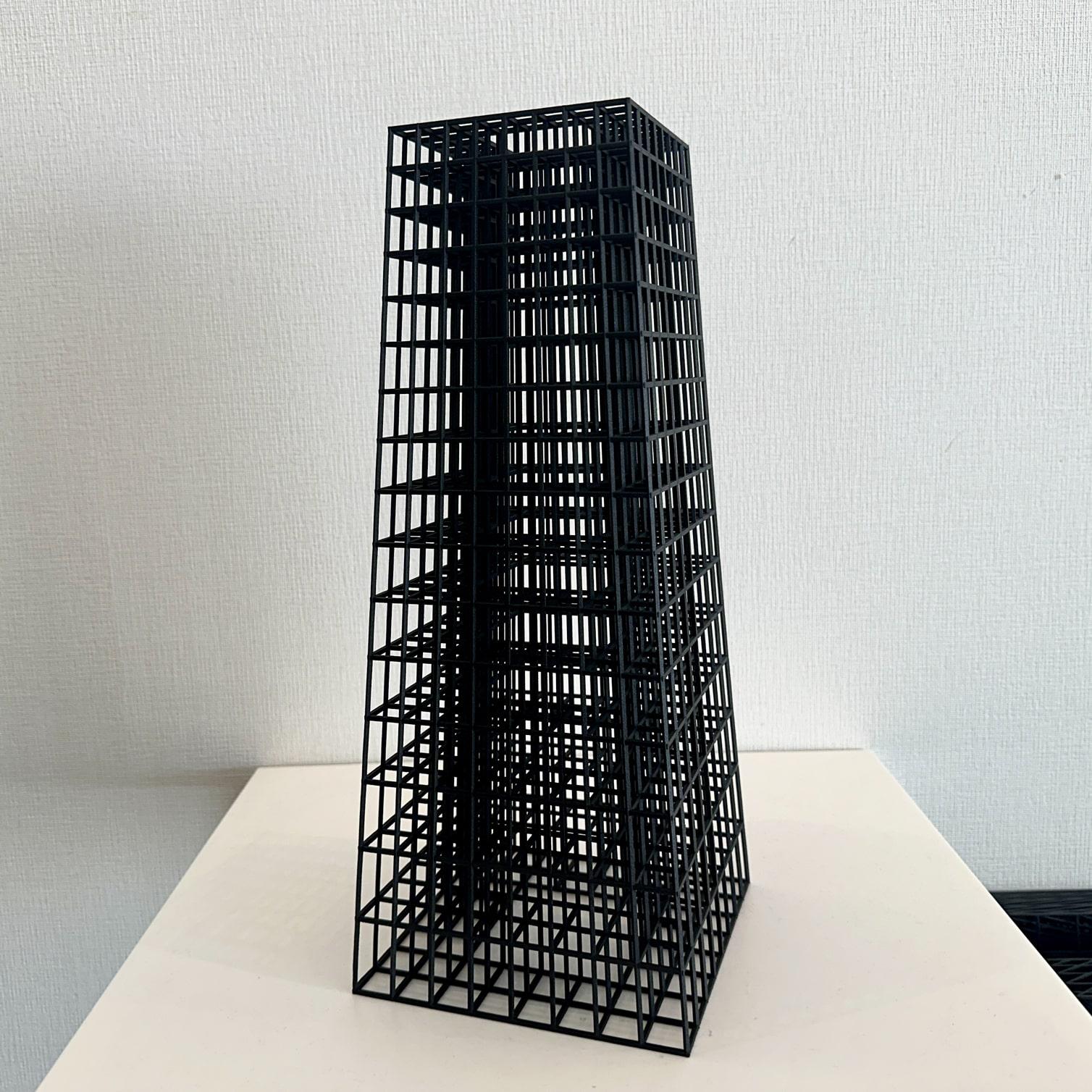

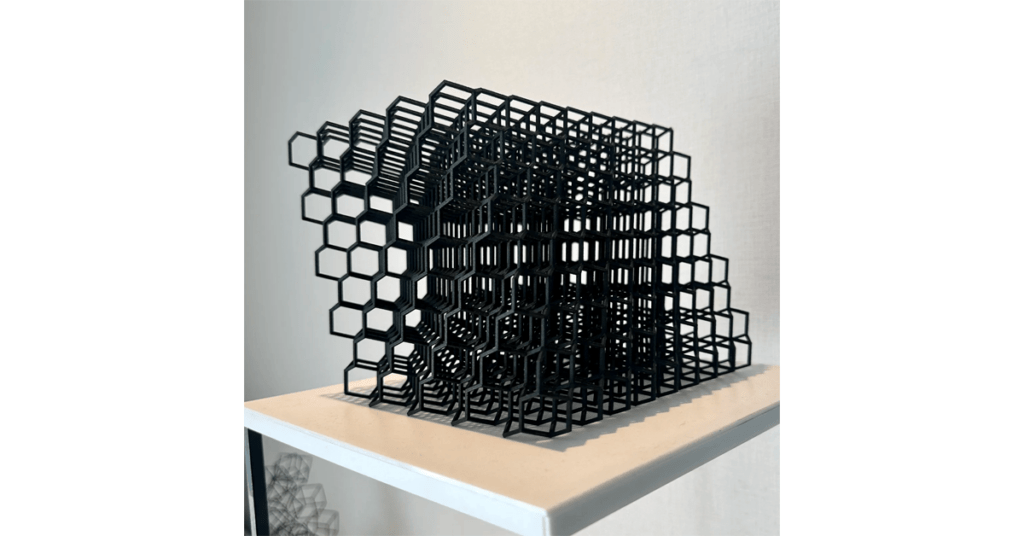

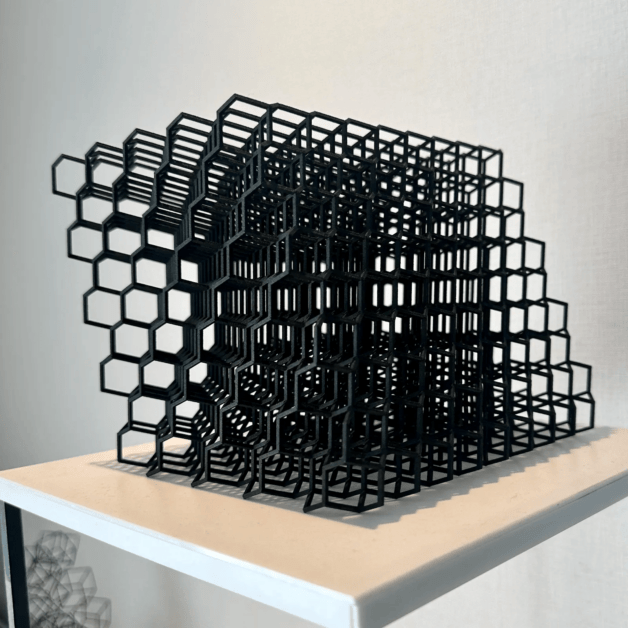

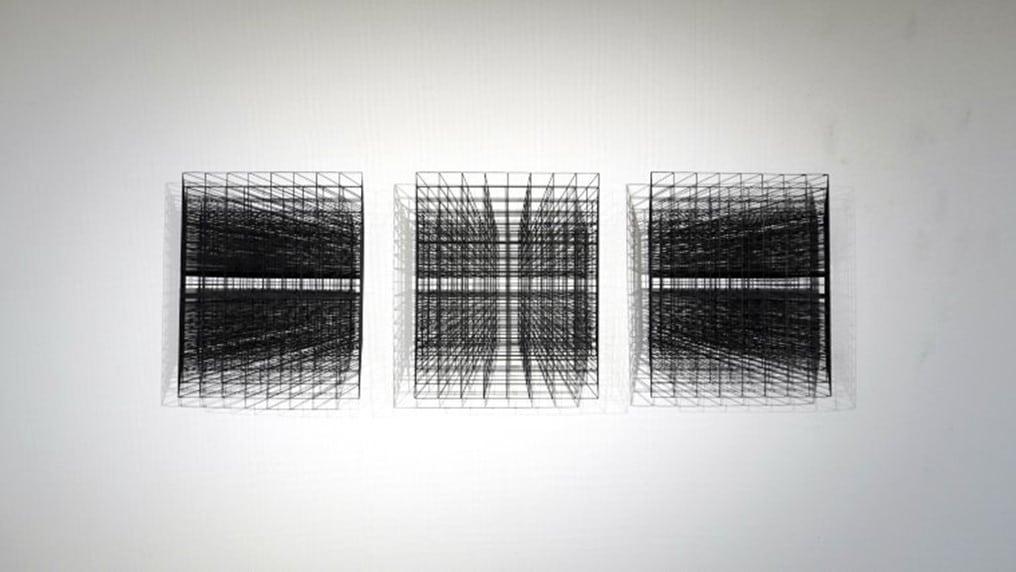

本展「Grid」では、オオタ氏が長年探求してきた「グリッド」の概念が、絵画、彫刻、インスタレーションなど多様な表現方法を通じて表現されています。建築やデザイン、数学、都市計画など、様々な分野で用いられる「グリッド」は、規則的な線や点で構成され、秩序や構造を視覚的・物理的に示す基本的なフレームワークです。しかし、オオタ氏は、グリッド構造を単なるフレームワークとして捉えるのではなく、そこに視覚効果を加えることで、新たな表現の可能性を常に模索し、挑戦しています。

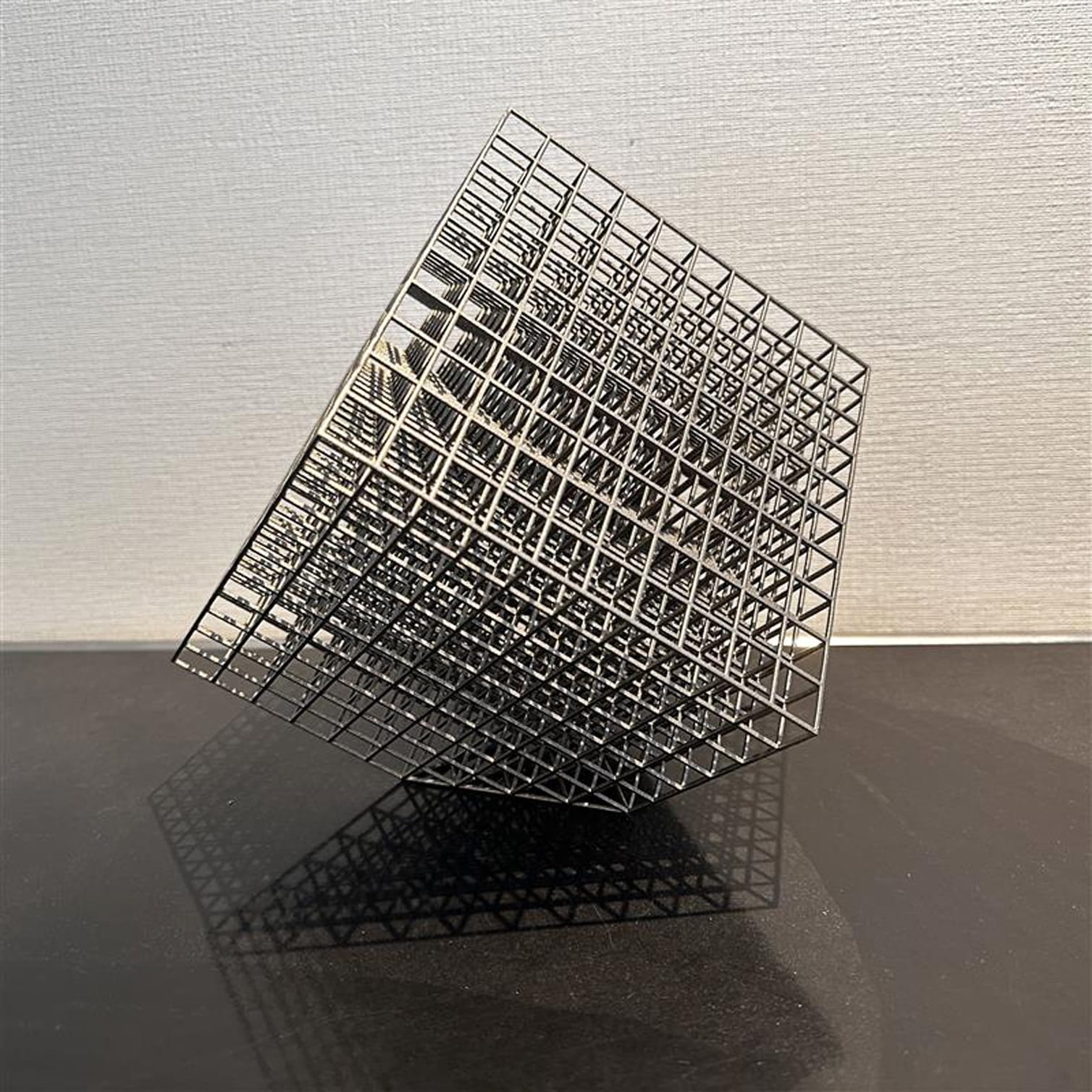

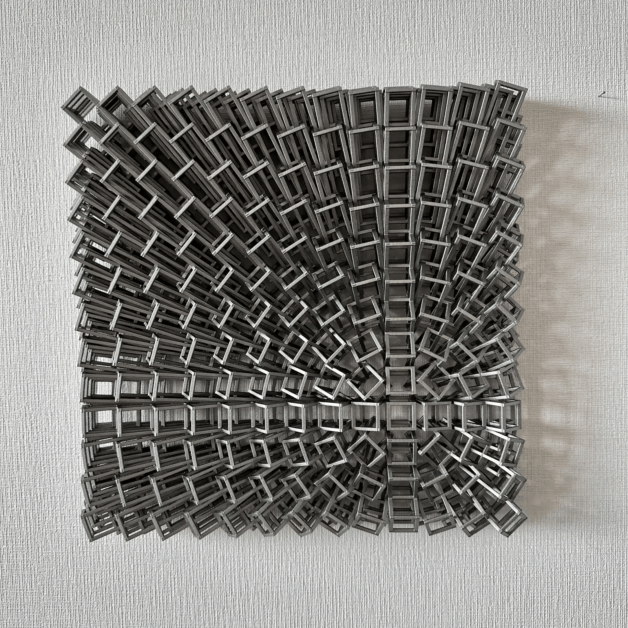

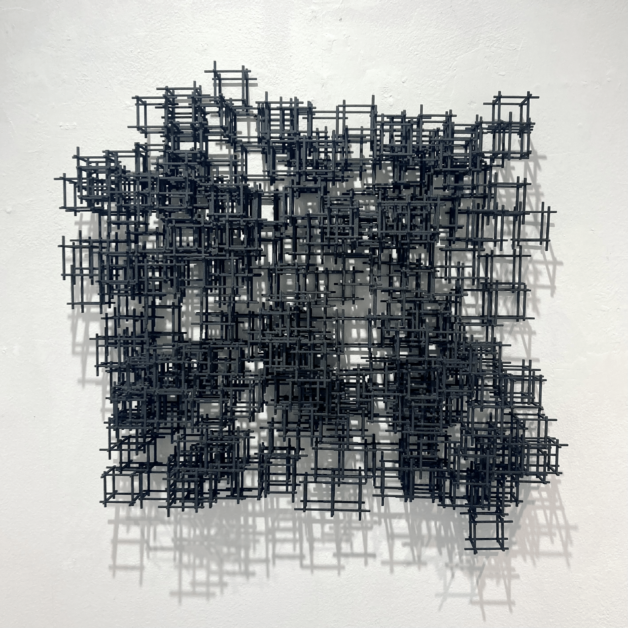

特に注目すべきは、「*モアレ」を用いた作品群です。緻密に描かれたグリッドパターンが重なり合うことで生じるモアレは、見る角度や距離によって、波打つような動きや振動を生み出し、静的なはずの画面に動的な効果をもたらします。

(*モアレ:規則正しく並んだ点や線を複数重ねた時に、視覚的に発生する縞模様のこと)

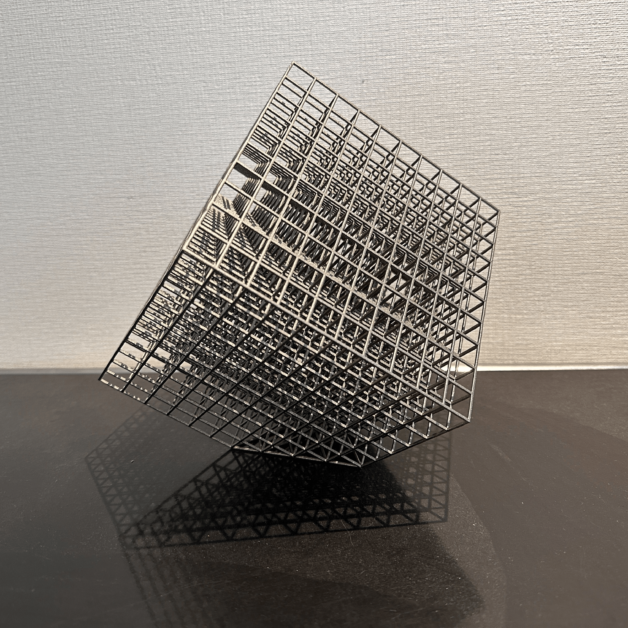

また、本展では、建築の基本形であるキューブを解体し再構築する作品も展示されています。キューブを構成する面や線を複雑に交差させることで、遠近法が生み出す錯覚やその限界に挑戦し、二次元と三次元の境界を曖昧にするような視覚体験を生み出しています。

今回の展示を通じてオオタ氏は下記のようにコメントしています。

「私の作品は、写真や動画ではなかなかその魅力を伝えきれません。特にモアレを用いた作品は、実際に見て、触れて、体感していただくことで、初めてその面白さや不思議さを感じていただけると思います。鑑賞者の方々には、ぜひ作品の中に身を置き、ご自身の身体で空間の変化や錯覚を感じ、空間そのものを自由に楽しんでいただきたいです。」

今後の展望:パブリックアートへの挑戦

建築をバックグラウンドに持つオオタ氏は、パブリックアートの分野において新たな可能性を模索しており、公園やオフィスのエントランスなど、人々が日常的に行き交う空間に作品を設置することで、アートをより身近な存在として社会に浸透させたいと語りました。

オオタ氏は、作品を通じて建築的視点とアートの融合をさらに深め国内にとどまらず、中国や台湾での展示経験を活かし、今後はニューヨーク、ミラノ、パリなど、世界の主要都市での展示活動にも積極的に取り組む予定です。

オオタキヨオ / Ota Kiyoo

1981年 青森県生まれ、秋田県出身

2007年 東京大学大学院工学系研究科修了

2005年 京都大学工学部建築学科卒

主な個展

2024年 「Order」 Gallery TK2

2023年 「Geometry」 大丸梅田店

2023年 「Cosmos」 Miaki Gallery

2023年 「Reality」 阪急メンズ東京 Tagboat Gallery

主なグループ展/アートフェア

2024年 「Art Central」香港

2024年 「ART ART TOKYO」 大丸東京店

2024年 「ART SHINSAIBASHI」 心斎橋パルコ

2023年 「West Bund Art & Design」上海

2023年 「猿楽祭アートフェア」Art Front Gallery

2023年 「CHAPTER PATINA」Amanyangyun(アマン上海)

2023年 「Onbeat Art Show」銀座三越

2023年 「中日韓彫刻招待展」中国文化部、青島彫刻美術館

2023年 「Tennoz canal fes」寺田倉庫WHAT CAFE

2023年 「ブレイク前夜展」 Ginza Six

2023年 「世界の現代アート2023」 大丸博多天神店

INSTAGRAM https://www.instagram.com/otakiyoo/

オオタキヨオ 個展「Grid」開催概要

会期:2025年2月21日(金)~3月8日(土)※日祝休

時間:11:00~18:00

会場:GARDE Gallery(東京都港区南青山5-2-1 NBF ALLIANCEビル4F)

入場:無料

作品販売予定URL https://www.art-adf.jp/

オオタキヨオ 次回予告

「古今東西」

百年以上の歴史を持つ登録有形文化財(建造物)を舞台に,本展では14名の次世代アーティストを紹介

出展作家:

大石雪野 / オオタキヨオ / 大谷陽一郎 /加藤千佳 / 金巻芳俊 / 川島優 / 木村佳代子 /塩見亮介 / 高崎洋祐 / 田村吉康 / 中村桃子 /春田幸彦 / 西岡良太 / 松村淳

開催日:

2025年4月12日~ 30日 13:00 ~ 20:00

※金、土、日は一般公開日(無料公開) / 月、火、水、木は予約制

(事務局メールアドレスまで事前にご連絡ください。)

会場:

京アート

京都府京都市下京区文覚町402 (七条通堀川東入北側)